ウィーン少年合唱団 王宮礼拝堂の日曜ミサ 「天使の歌声」とウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏による清らかな調和 チケットは値段が高い席である必要なし?

ウィーン少年合唱団といえば、世界的に有名な合唱団で「天使の歌声」とも評されます。音楽に詳しくなくても、その名だけは聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。

その起源は、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世が1498年に王宮礼拝堂の聖歌隊をつくったことにさかのぼるとされています。500年を超える歴史がある少年合唱団は、さすがにウィーンだけでしょう。

ウィーンの王宮礼拝堂では、9月中旬から翌6月のシーズン中、毎週日曜日にミサが行われており、ウィーン少年合唱団はそこでミサ曲を歌うことになっています。シーズン中であれば毎週開かれているので、ウィーンを訪れる旅行者にとって、その歌声を聴くチャンスは多くあると言えるでしょう。ミサの様子を紹介します。

チケットはカテゴリーが4つあり

ウィーン少年合唱団には約100人が在籍しているといいます。「ハイドン組」「モーツァルト組」「シューベルト組」「ブルックナー組」の4組に分かれ、この組を単位として世界各地でコンサートを開いています。同時に複数組が他国でコンサートを開くことになっても、必ず1組はウィーンに残らなければならないというルールがあるのですが、それは毎週日曜日のミサで歌声を披露しなければならないからです。

王宮礼拝堂は、その名の通り、王宮(ホーフブルク)にある礼拝堂です。王宮はオーストリアを支配していたハプスブルク家の宮殿でした。建物はそのまま残され、内部は一部が一般公開され、「最後」の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世や、その皇妃エリザベートの当時の暮らしぶりが分かる展示になっています。無料の日本語オーディオガイドがあるので、ハプスブルクの歴史がよく理解できると思います。

王宮礼拝堂は、ホーフブルク内にある「スイス門」と呼ばれる門をくぐった先にあります。

スイス門は検索するとグーグルマップに出てきます。ホーフブルクの敷地は広いですが、こちらを見ておけば迷わないと思います。

スイス門の手前には、「Horfburgkapelle」(王宮礼拝堂)とドイツ語で案内板が出ています。矢印の方向に進みましょう。

こちらが礼拝堂の入り口です。入場待ちの列ができています。

ミサの観覧は基本的に有料です。チケットは「RM Europa Ticket」という代行業者などが扱っています。こちらは、日本語対応のホームページを持っているので、購入しやすいと思います。われわれは、ここを利用しました。

チケットは価格が高いカテゴリー1から安い4まであり、それぞれ60ユーロ、43ユーロ、25ユーロ、15ユーロとなっています(2024年現在)。

一方で、無料の立ち見席もあります。こちらは当日の早い者勝ちになります。無料で見たい人は、早く来て並ぶ必要がありそうです。

ミサは午前9時15分のスタートで、10時30分ごろ終了します。参加希望者は9時までに着席しておくことが求められています。

響くモーツァルトのミサ曲

こちらは建物内の写真になります。スーツ姿の男性が立っている奥の暗いところが礼拝堂です。カテゴリー1と2のチケットを持っている人は、この先に席があります。カテゴリー3、4は、上のフロアになります。

礼拝堂の内部です。われわれはカテゴリー2のチケットで入場しました。1階フロアに関して言えば、前から10列目以降で、壁に近い側の席がカテゴリー2となっています。

礼拝堂は天井が高く、カテゴリー3や4の席は上から見下ろすような格好になります。下の写真で、3階部分に当たる窓に赤丸を付けました。ウィーン少年合唱団はミサの間、このフロアにある広間で歌います。よって、1階にいる観客は彼らが歌う姿を見ることはできず、歌声は上方かつ後方から聞こえてくる格好になります。

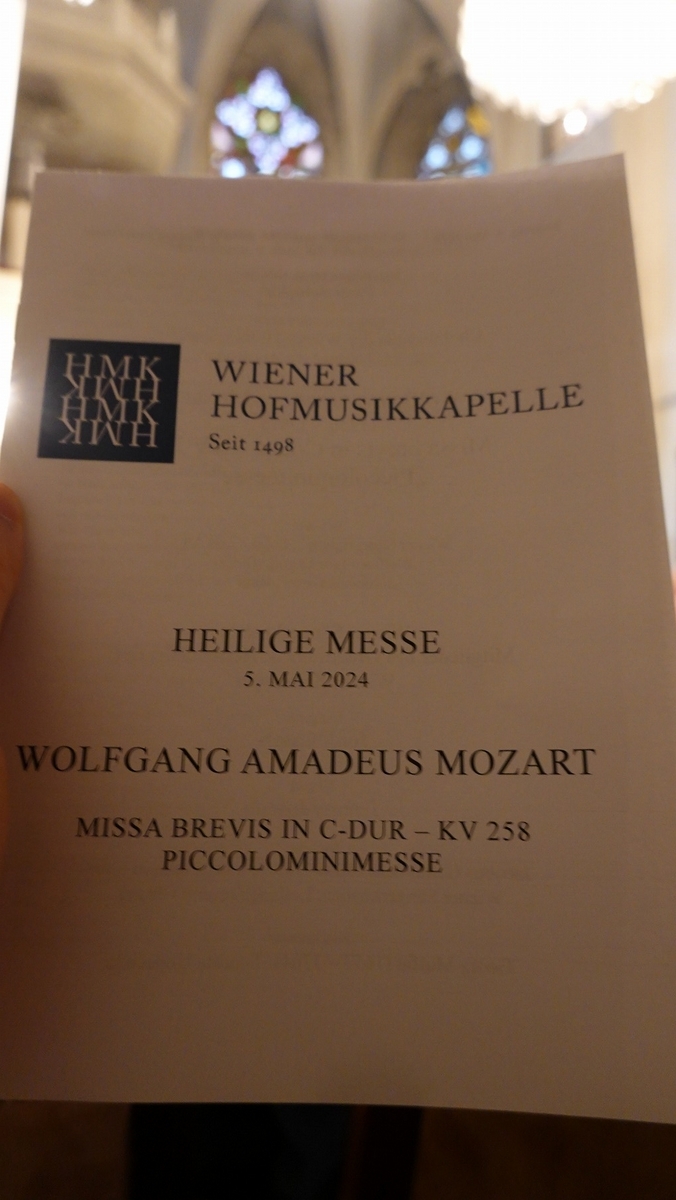

席には、このような簡単な冊子が置いてあります。この日、ウィーン少年合唱団が披露したのは、モーツァルトのミサ曲「Missa Brevis」で、通称「Piccolomini」(ピッコロミニ)と呼ばれています。

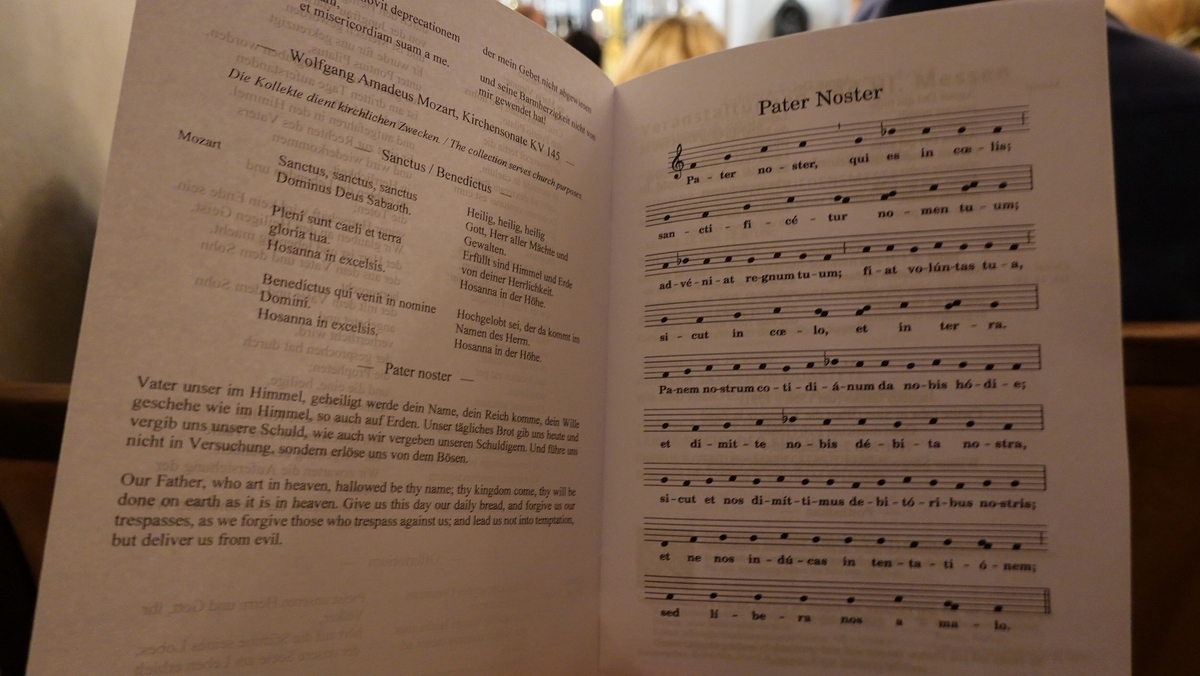

楽譜が付いています。ミサの最中、参加者が歌う場面があります。もちろん、分からない人は歌う必要はありません。

時代とともに変化した少年合唱団を取り巻く状況

さて、礼拝堂内の写真はここまでです。

ミサが始まると撮影はできないので、少年合唱団の写真はありません。

歌声を聞いた感想としては、月並みな言い方をすれば、上手だったし、美しかったです。まだ声変わりしていない少年たちの声は、透明感があって、優しくて、こちらの心が洗われるようなものがありました。

ただ、世界に全く類のない個性と実力がこの合唱団にあると思ったか、と問われると、そこは答えに窮します。あるような気もするし、そうでもないような気もする、といったところでしょうか。

減ってきている入団希望者

ウィーン少年合唱団への入団希望者はここのところ、減ってきているといいます。「ウィーン・オーストリアを知るための57章」(明石書店)という本によると、全寮制でありながら、変声期を迎えると退団しなければならない厳格なルールなどが敬遠されてきており、少年団に所属することにかつてのようなステータスがなくなってきているとのことです。

朝日新聞の記事によると、ピークだった1950~60年代には30人の募集枠に対して500人ほどの申込者がいたといいますが、2010年ごろには倍率は2~3倍にまで落ちたそうです。歌声のクオリティーの維持に苦労している現場の声も紹介されています(Wikipediaの「ウィーン少年合唱団」内にリンクあり)。

そんな状況ですから、かつてと比べて、パフォーマンスの質が落ちていたとしても、不思議ではないかもしれません。

時代の波ということなら、他国にルーツがある少年が所属することも多くなっているようです。われわれが参加したミサは、4つある組のどの組が担当したのか聞きそびれましたが、4、5人くらいアジア系の子がいたと思います。オーストリア国内でその地位は下がってきているものの、他国の子どもたちにとってはいまだに憧れの存在であり続けている、ということなのでしょうか。

あれこれ言っても参加する価値あり

では、ウィーン少年合唱団の日曜ミサに参加する価値はないのかと問われると、それはまた話が違ってきます。

まず、クリスチャンでない者にとって未知のミサというものを体験することに意味があります。司祭はどんな格好をして、どんな言葉を発し、どうやって祭儀を執り行うのか。それを見て、何かしら感じることは、とても貴重な時間になる気がします。

宗教儀式ではあるのですが、チケットまで売って観光客を呼び込もうとしているので、クリスチャンでなくても全く気にする必要はありません。実際に司祭から、すべての人を歓迎する旨の発言がありました。

そして、こちらの方が意味として大きいのですが、礼拝堂でミサ曲を演奏するのは、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の楽団員です。

この演奏がまた、とんでもなく澄んでいて美しい。奏者がそれほど多くないので、個々の音色がよく聴こえます。

私は正直言って、合唱団の歌声よりも、ウィーン・フィルの演奏の方に心を動かされました。比べるものではないですし、両者あってのミサ曲なのは分かっていますが、とはいっても、それが正直な感想です。

裏を返せば、少年合唱団のハーモニーに大きな感銘を受けるような人だったら、ウィーン・フィルの演奏との掛け算で、その感動はより大きなものになると思います。

ミサは実質1時間強で終わります。いろいろな場所に行きたくてあまり時間がないという人にとって、それほど重荷にならない点も評価できるポイントでしょう。

というわけで、礼拝堂のミサに参加して損はないと考えます。

音楽に多少なりとも興味があってウィーンを訪れるのであれば、やはり、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサート、ウィーン国立歌劇場でのオペラ、そしてウィーン少年合唱団のミサ、これら3つはクリアしたいところではないでしょうか。

カテゴリー1を無理に選ばなくても

王宮礼拝堂ミサのチケットは、カテゴリー1から4まで4種類あります。どれを買えばいいでしょう。

正直に申せば、カテゴリー1である必要はないと思います。

まず、先に触れた通り、少年合唱団は基本的に上のフロアで歌います。歌っている姿は1階のフロアからは見えません。

少年合唱団はミサの最後に、1階に降りてきて、祭壇の前に並んで少しだけ歌います。そこでは当然、彼らの歌っている姿を見ることができるのですが、ものの3分程度だったと思います。

少年合唱団の歌声を聞くということに関して、カテゴリー1に意味があるのは、この短い時間だけです。

少年合唱団と関係なく、ミサを執り行う司祭をなるべく近くで見たいという人であれば、もちろんカテゴリー1を選ぶべきです。もしそうでないなら、前の方の席に座る意味は、あまりないと言ってもいいでしょう。少年合唱団の歌声も、ウィーン・フィルの演奏も、下のカテゴリーの席であっても、ちゃんと聞こえると思います。

そう考えると、カテゴリー3か4あたりの席を事前に買っておくのが、得策かもしれません。立ち見席は無料でよいのですが、確実に入場できる保証はありませんし、何より立って聞くのは疲れますから。